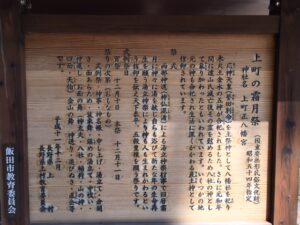

御祭神

八幡社【正八幡宮(しょうはちまんぐう)】

御祭神

◎ 主祭神:応神天皇(誉田別尊 ほんだわけのみこと)

・五郎姫宮-いついらつひめ(神功皇后) 、 宮簀姫-みやすひめ

・八王神 (武内宿禰-たけしうちのすくね) 、 八王子 (須佐ノ男と奇稲田姫くしなだひめの子供)

・瀬戸神 (地の神)

・若宮

・守屋大神(歴代宮本)

〇 遠山一族鎮魂に関係する神

・源王大神

・政王大神

・両八幡(先祀‐石清水八幡宮)

・両八幡(後祀‐鶴岡八幡宮)

・住吉明神

・日吉明神

・一の宮

・淀の明神

・五柱の神(木火土金水)↓

四面(よおもて):木王-久久能智神 くちのかみ(木の神)

火王-火之迦具土神 ひのかぐつちのかみ(火の神)

土王-埴安彦神 はにやすひこのかみ(土の神)

水王-罔象女神 みつはのめ(水の神)

天伯:金王猿田彦命

その他。

※度重なる火災により、古文書焼失の為、未確定の部分あり。

【由 緒】

朱雀天皇の承中年間(931~937)に佐久麻呂が熊野本宮の仙人と出会い「木火土金水」の五神を歓請、現在の「四面、天伯」。

従って京都に上り、宮廷の儀式や賀茂神社の湯立を見伝えて男山八幡を歓請し、五個の面を祀って湯立を始めた。

その後、舎人采女として宮廷に上った子女が習い伝えた。

佐久麻呂の子孫が宮本となって祭りを継続したと伝えられているが、明和、天保、明治18年に神社焼失し文献等残っていない。

『吾妻鏡』文治二年(1186)に「江儀遠山庄」の名が登場し、鶴岡八幡宮寺の神領であった。よって鶴岡八幡宮が分祀されている。

寛永年間に疫病が流行し、遠山氏の崇りを恐れて、八社神として合祀、現在の形となり、昭和54年選択から指定となり、祭りは伝えられている。